自2011年下半年起,由于國內產能過剩、歐洲市場需求下降與貿易壁壘等多重因素疊加,用進入“寒冬”來形容我國光伏行業毫不為過。期間最有代表性的事件即是在2013年3月,全球最大太陽能電池板生產商尚德電力宣布其在中國的主要子公司破產。無錫尚德的破產進一步暴露出全球太陽能行業的糟糕境遇。在此之前,西方太陽能行業發生一連串倒閉事件,包括德國的Q-Cells和美國Solyndra的破產事件。一連串企業倒閉尤其是大型企業倒閉,可以理解為行業見底的重要標志。遭受歐美“雙反”(反傾銷和反補貼)與國內產能嚴重過剩雙重考驗的中國光伏產業,是否還能迎來自己的第二個春天引人深思。

我國光伏產業發展現狀

(一)產能高度集中于中游生產環節,關鍵技術設備需進口

一般而言,光伏產業鏈分為上游、中游和下游三大環節。其中,上游包括技術研發、硅材料和其他材料的提煉生產,中游包括硅片、電池片及組件的生產制造,下游則是指光伏系統安裝建設及運營與維護。光伏產業鏈的各個環節對技術、投資與資本規模要求差異較大。資金與技術問題所產生的壁壘,使得硅材料提純與光伏終端應用環節的價值量相對更高,而中游的太陽能電池生產與組件封裝環節因進入門檻較低,導致其競爭激烈,產業價值量也最低。

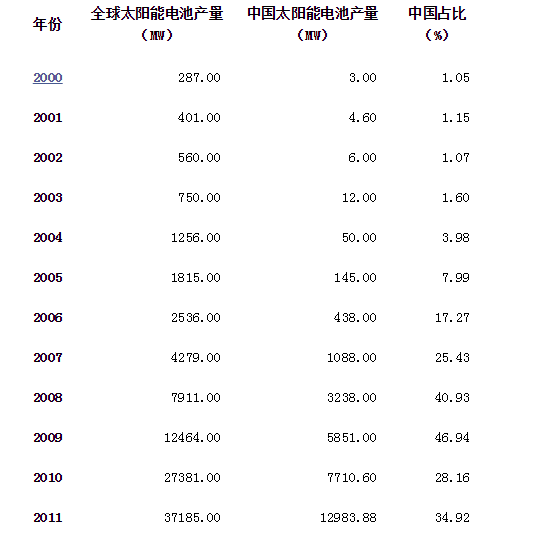

我國光伏企業則恰恰集中在產業鏈中游低附加值、低利潤回報率的電池和組件制造環節,而在產業鏈上游的多晶硅和產業鏈下游的光伏發電環節,發展還比較滯后。自2007年起,我國的太陽能電池產量便穩居世界第一位,是全球名副其實的光伏電池制造中心,如表1所示。低端產業鏈生產環節的重復建設,對產能擴張的盲目追求,使得產量嚴重過剩,為光伏產業的發展埋下了極大隱患。

表1 近年來我國光伏電池產量增長態勢及與全球產量比較

數據來源:Wind資訊

雖然我國在太陽能電池產能與產量方面位居世界第一,但行業核心技術大多掌握在其他發達國家的手中,產業核心競爭力不強,許多關鍵技術和設備對外依存度很高,如薄膜電池生產線、四氯化硅閉環回收裝置、自動電焊機等設備都主要依賴進口。這種技術設備方面的差距,導致光伏產業發展缺乏穩定的基礎,直接致使我國光伏產品的生產成本偏高,市場競爭力不強。

此外,雖然與使用傳統能源相比,使用太陽能產生的固體廢物少、能源消耗低,作為綠色能源的代表其在應用環節具有無污染、無排放的環境友好型特征,但并非光伏產業鏈的每個環節都是無污染的。光伏電池的生產與制造環節是存在嚴重污染問題的,尤其是太陽能多晶硅的生產和鑄錠、切片所需的能源消耗較大,環境影響也較大。對于我國光伏企業而言,集中于電池制造環節且尚未掌握產業清潔發展技術的現狀,除了帶來低端生產環節的重復建設與產能過剩外,也對生態環境產生了重大影響,有悖于綠色新能源應用的初衷。

(二)原材料高純度多晶硅進口依存度高

多晶硅是光伏產業最主要的原材料。我國多晶硅工業起步于上世紀50年代,但早期發展并不景氣。近年來隨著光伏市場的不斷發展,我國多晶硅產業獲得迅速發展,產量也得到迅速擴張,從2005年到2013年,我國多晶硅產量從41噸迅速增至8.2萬噸,如圖1所示。

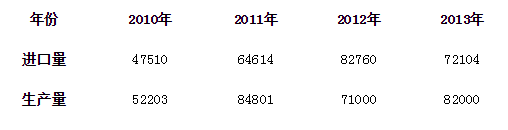

我國硅礦尤其是優質石英硅礦儲量豐富,可以為多晶硅的生產提供豐富的原材料,但生產高純度多晶硅不僅對技術水平要求高,還需要大量的資金投入,所以存在著較高的技術壁壘和資金門檻。目前,生產多晶硅的主流技術是改良的西門子法,但是該法的核心技術主要集中在美國、德國、日本的幾家大型廠商手中,國內除少數大型企業突破了技術限制外,大部分廠商是從國外引進技術。核心技術的缺乏,直接導致我國大部分廠商所生產的多晶硅產品質量較差,生產成本略高,因此每年仍需從國外進口大量高純度多晶硅(見表2)。原材料的高度進口依存度,使得我國光伏產業發展風險大增,制約著整個行業的健康持續發展。

表2 2010—2013年我國高純度多晶硅進口量與產量(單位:噸)

數據來源:Wind資訊

(三)產品銷售嚴重依賴國外市場

1.國內市場需求不足

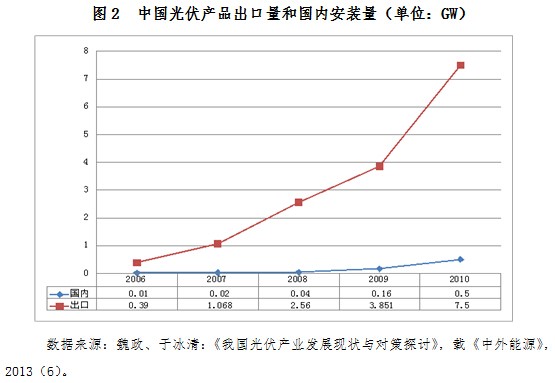

相對于我國光伏產業產能與產量的增速來說,我國國內的光伏市場需求還不足以支撐產能的高速擴張。我國是太陽能電池等光伏產品的生產大國,但仍是光伏發電市場應用小國,我國光伏產業對國際市場的依賴程度在90%以上(見圖2)。

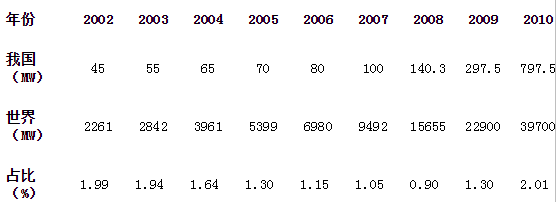

太陽能光伏發電裝機方面仍然以歐洲、日本和美國為主,相比之下我國光伏裝機容量占世界光伏裝機容量的比重非常小(見表3)。

2.歐洲市場萎縮

光伏發電成本遠高于常規能源,因此目前各國光伏產業發展在很大程度上都依賴政府補貼。自2011年起,受國際金融危機尤其歐債危機的影響,作為全球光伏組件最大需求地的歐洲多國不斷削減太陽能政府補貼,使得歐洲光伏市場開始不斷萎縮,在其國內各光伏企業不斷倒閉的同時,也給中國光伏企業帶來了沉重的打擊。歐洲市場需求原本占據世界光伏裝機規模的70%以上,更占到中國光伏電池出口規模的80%,歐洲市場的萎縮,使得中國巨大的產能無法消化,企業處境困難,在競相降價搶占市場的過程中利潤大幅下滑。

此外,歐盟于2012年9月開始,對中國出口光伏產品發起“雙反”調查。2013年8月,中歐雙方經過多輪談判后決定,以“價格承諾”的方式達成“友好解決方案”,中國企業每年可向歐洲出口7GW的組件配額,配額內的產品將不征收“雙反”稅率,但需要承諾產品價格不低于0.56歐元/瓦,自2013年12月6日起,將對未參與“價格承諾”的中國太陽能板生產商征收反傾銷稅和反補貼稅。至此,雖然中歐光伏爭端落下帷幕,但價格承諾導致產品競爭力下降、組件配額對出口規模限制、較高的“雙反”稅率與政府補貼削減共同帶來的歐洲市場萎縮已成定局。

3.美國“雙反”雪上加霜

2011年10月19日,SolarWorld牽頭其他6家美國光伏企業向美國政府提起調查申請,指控中國公司對美傾銷多晶硅光伏太陽能電池,并收受中國政府的不當補貼,要求美國政府發起“雙反”調查。這對90%的光伏組件需要出口的中國企業而言無疑雪上加霜。

在反傾銷調查終裁結果中,主要被告尚德電力和天合光能被判定傾銷幅度為別為31.73%和18.32%,與初裁結果相比,傾銷稅率由31.14%下調至18.32%;在反補貼方面,尚德及其關聯的10家公司被判定接受補貼14.78%,天合為15.97%,其他光伏進口商和制造商為15.24%,反補貼稅率大大高于初裁的2.9%至4.73%。隨著當前光伏組件價格不斷下降,組件企業的利潤空間已經非常小,高額的關稅將把國內很多光伏企業的產品拒之美國市場門外。

4.新興市場上升空間有限

受貿易摩擦影響,2013年上半年中國光伏電池片及組件對外出口額銳減30.97%至65.22億美元,其最核心的原因是出口價格下降41.07%(盡管出口量增長17.02%)。對歐洲、北美、大洋洲的出口額大幅下滑,但對亞非拉出口有所增長。其中,對亞洲出口同比增長1.5倍(150.49%),提升至出口總額的五分之二(37.99%),超過原中國第一大出口市場歐盟;對非出口保持連續快速增長,同比增長近5倍(499.73%)。

在新興市場的成績亮眼,并非由于這些市場需求猛增,而是因為歐美市場萎縮,中國光伏產品被迫轉向。日本是2013年全球光伏領域增長最快的市場。日本市場的異軍突起事出有因——福島核泄漏發生后日本國內反對核電站的呼聲,加上2012年7月開始實施的新能源補貼法案《可再生能源法》,為日本太陽能光伏產品市場迅猛增長提供了良好契機。但由于夏普、三菱等大企業基本壟斷了日本國內光伏市場,日本國民對外國產品又比較挑剔,中國光伏企業開辟日本市場并非易事。

我國光伏產業陷入產能過剩困境的原因

(一)國內市場未全面啟動

目前,我國光伏產業產能過剩的直接誘因是國內市場需求過小,國外光伏市場尤其是歐洲市場的發展對我國光伏產業有重大影響。我國光伏應用市場發展緩慢,并遠遠落后于我國光伏產業的發展。以2011年為例,我國當年太陽能電池產量為13GW,而新增的光伏發電裝機容量僅約2.2GW,超過80%的太陽能電池要出口到歐洲、美國、日本等其他應用國家,對國外市場依賴性過大使得光伏產業缺乏穩定的市場基礎,容易受到國際市場波動影響,產業發展具有較大脆弱性。

1.應用成本偏高使得市場競爭力有限

經濟性是產品是否被市場接受的最重要因素,從現階段的各種發電成本來看,光伏發電成本僅低于生物質能發電成本,高于新能源中的風能與核能,約為傳統的化石能源發電成本的2~4倍。此外,火力發電的年運行時間可高達5000h,風力發電也可達到2000h,而光伏發電平均卻只有1300h。即使光伏發電的上網電價達到1元/kwh左右,也遠高于火力發電與風力發電的上網電價,上網電價問題成為制約集中式光伏電站發展的重要因素。

對于分布式電站來說,由于就地發電就地使用,因而上網電價不是突出問題,其面臨的是初期投入較高的問題。以每天有效光照時間在3~4h的光照三類地區為例,若安裝一個2kW光伏電站,補貼后的費用約為1萬元,每天發電6~8kWh,按現行居民用電價格計算,7年時間收回成本。而光伏系統壽命一般在20年以上,理論上家庭安裝光伏電站是劃算的。但是1萬元的初期投入對于大多數家庭來說,仍是一筆不小的開支。并且,居民用電的高峰在夜間,而光伏發電是在白天,在不能并網的情況下,用戶還需要購買儲電設備(目前的價格非常高),否則只能浪費大部分電量。此外,電站能否安全有效運行20年,期間會不會產生其他費用,消費者仍存在很大顧慮。

2.產業補貼政策效果欠佳

我國光伏產業政策可分為財政政策、稅收政策與其他政策三大類。其中,財政政策包括“太陽能屋頂計劃”、“金太陽示范工程”、上網電價補貼政策與地方政府財政政策支持等方面,稅收政策包含所得稅優惠、關稅優惠與增值稅優惠等,其他政策則指土地、設備、資金方面的要素支持類政策及政府采購政策、價格補貼政策等。這些產業政策在支撐我國光伏產業飛速發展的同時,也存在諸多不足之處,在一定程度上阻礙了我國國內光伏市場的擴張與發展。

第一,現有產業政策造成光伏產業鏈發展不均衡。現有的光伏產業政策對產業鏈中制造環節的激勵作用較大,致使該環節發展速度很快。這一結果導致中國光伏產業制造環節產能巨大,消費側則需求不足,大部分光伏產品需要依賴國際市場來進行消化。

第二,現有政策對光伏產業技術研發的支持明顯不足,只有少量針對技術研發階段的條款。當前,中國太陽能光伏產業大體處于產業鏈的低端環節,要想得到進一步發展,取得經濟成本上的優勢,必須要加緊光伏產業的技術研發并積極推動產業化進程。

第三,現有政策缺乏關于光伏技術人才培養等方面的內容。

(二)地方政府投資沖動

在我國現行體制下,各級地方政府對企業的投資決策會產生重要影響,而地方政府對新能源產業趨之若鶩的根本原因則是追求GDP所帶來的地方政府政績。為了在任期內創造更多的產值,地方政府的決策往往具有短期性,熱衷于見效快的所謂的政績工程。光伏產業因其用人多、投入大,一方面可以創造GDP、帶動就業,另一方面其更是與清潔能源、高新技術密切關聯,符合我國經濟發展方式轉型的政策要求,因而備受地方政府青睞。

在2010年10月國務院發布《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》后,全國31個省(市、自治區)均把新能源的代表——光伏產業和風電產業列為優先扶持發展產業,全國600個城市中有300個選擇發展太陽能光伏產業,其中100多個建設了光伏產業基地。這其中,有個別城市確實具有一定資源優勢,但更多城市并無明顯優勢,甚至其現有技術水平和發展能力遠達不到產業需求,但短期內也能靠投資增量帶動GDP和就業增加。另外,由于地方政府紛紛將光伏產業作為重點扶持對象,為其提供各種優惠政策,因此企業對于進入門檻很低、有錢就能建生產線的中游加工制造環節趨之若鶩。據中國新能源商會提供的數據,2011年我國光伏產能已達到30GW,但同期全球市場需求卻只有27.6GW,國內光伏產能已經大大超過全球市場需求。因此,地方政府基于GDP驅動的投資沖動,是造成我國光伏產業陷入產能過剩困境的根本原因。

政策建議

(一)危機中蘊含機遇

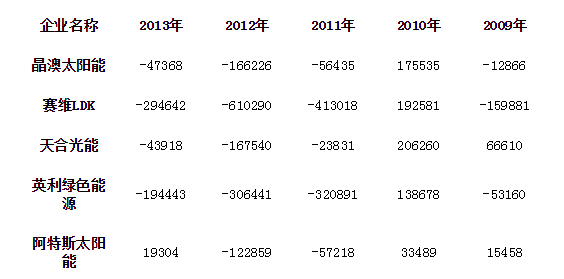

從以上分析可以看出,國內產能迅速擴張與市場需求緩慢增長致使光伏產業產能過剩,同時外需增長乏力、“雙反”政策撲面襲來等,各種國內外不利因素涌現,我國光伏行業走到了十字路口。從表4可以看出,我國光伏行業主要企業凈利潤在2010年之后明顯下降,整個光伏行業陷入困境,到2012年末虧損最為嚴重。從2013年的凈利潤指標來看,光伏行業有回暖趨勢但仍不樂觀。

表4 光伏行業主要企業近幾年凈利潤情況表(單位:萬元)

數據來源:Wind資訊

目前看來,中國光伏產業已進入洗牌期。筆者認為,在適當時機進行洗牌不一定會阻礙產業發展,反而有可能為相關行業贏得更廣闊的發展空間。從我國宏觀政策來看,銀監會今年年初下發的《關于支持產業結構調整和化解產能過剩的指導意見》中,將光伏產業定位為產能過剩行業。而人民銀行今年下發的2014年信貸政策工作意見指出,要發揮信貸政策導向,堅持區別對待、有扶有控,支持信息消費、集成電路、新能源汽車、光伏等戰略新興產業發展。從人民銀行和銀監會對光伏的定位來看,“產能過剩產業”與“戰略新興產業”似乎相互矛盾,但筆者認為也都有各自的道理。光伏產業作為清潔能源行業的代表,其現階段也確實處于產能過剩的狀況之中,亟需改善其供求關系來實現均衡發展,但其在我國未來能源行業中必然占據舉足輕重的位置,危機中蘊含著一定的發展機遇。

(二)政策建議

1.引入市場機制,改變經營理念和模式,實現優勝劣汰

在我國光伏產業過去的發展中,投資大,需求少,產業高度集中于低端環節,這與我國政府強力干預經濟有關。“有形的手”通過提供各種優惠產業政策刺激投資,短期內創造了供給,帶來了地方GDP增長,但是最終的需求并沒有被改變,導致產能過剩問題十分突出,也帶來了光伏企業發展的良莠不齊、魚龍混雜。因此,要實現光伏產業的真正可持續發展,必須減少政府干預,讓“無形的手”真正發揮市場調節作用。

首先,真正發揮市場機制在推動光伏產業結構調整、優勝劣汰、優化布局及開發利用方面的基礎性作用;其次,對不同光伏企業實行區別對待,重點支持技術水平高、市場競爭力強的骨干優勢企業發展,淘汰劣質企業。

2.轉變政府補貼方式,改善政策補貼效果

我國現有的光伏產業政策對產業鏈中制造環節起到了很大的激勵作用,一方面直接導致我國光伏產業制造環節產能巨大,另一方面由于補貼政策而帶來的產品超低出口價格,也成為我國近幾年多次陷入國際貿易摩擦的直接原因。因此,應盡快調整產業政策,把政策重點轉到培育與擴大國內市場方面,如將補貼裝機量改為補貼發電量、將補貼發電端改為補貼用戶端等,促進光伏產業從生產到消費的均衡與全面發展。

3.加強技術創新能力,降低光伏生產成本

面對我國光伏產業當前的困境,必須把加強光伏技術的研發與創新放在重要位置。要使太陽能發電成本低于普通發電成本,光伏生產成本就得降低,這就要靠技術創新。必須認識到,僅停留于技術跟風狀態的產業在未來是沒有前途可言的。

4.重視光伏產業人才培養

光伏產業尚屬一項新興產業,我國現有的光伏產業政策中缺乏關于光伏技術人才培養等方面的內容,光伏產業人才的培養能力明顯不足,人才緊缺將成為我國大力發展光伏產業最大的制約瓶頸。一方面應積極探索光伏專業人才培養的新模式,建立與產業發展相適應的教學內容與課程體系,實行產學研結合,在加強理論知識培養的同時,更加注重實際操作能力的培養;另一方面要加強科研平臺建設,提高光伏專業科學研究水平,為光伏人才的培養提供更多政策支持。

責任編輯: 李穎